『虞美人草』に登場する「博覧会」の記述

『虞美人草』は全部で19章からなる作品である。

主な登場人物は7人。甲野欽吾、その母親違いの妹・藤尾、その恋人の小野清三、小野が昔京都でお世話になった井上孤堂、その娘の小夜子、甲野の友人・宗近、その妹糸子。

<47>でご紹介したように、この作品には「博覧会」という言葉が22回も登場する。

評判になっていた1907年「東京勧業博覧会」

第4章では、早速、「博覧会」の話が出てくる。

最初に出てくるのは、井上孤堂から小野清三への手紙の中である。その手紙で井上孤堂は娘の小夜子とともに京都を引き払って東京に引越すことを伝えている。

井上は、娘の小夜子を、以前世話をした小野に嫁がせようとして上京するのである。

*

「博覧会にて御地は定めて雑沓(ざっとう)の事と存候。出立の節はなるべく急行の夜汽車を撰(えら)みたくと存じ候えども、急行は非常の乗客の由につき、一層途中にて一二泊の上ゆるゆる上京致すやも計りがたく候。時日刻限はいずれ確定次第御報可致候(いたすべくそうろう)。まずは右当用迄匆々(そうそう)不一」 (太字やふりがなは筆者による、以下同様)

*

メディアといえば新聞と雑誌くらいしかなかった当時のことで、博覧会で混んでいる、という噂が京都まで伝わっている。

ということは、この「東京勧業博覧会」は日本全体で相当評判になっていた一大イベントだったのであろう。

それは、同じく第4章中、次に「博覧会」が登場するシーンからもうかがえる。

これは小野とその「京都以来の旧友」浅井との会話である。

*

(浅井)「博覧会へ行ったか」

(小野)「いいや、まだ行かない」

「行って見い、面白いぜ。昨日行っての、アイスクリームを食うて来た」

「アイスクリーム?そう、昨日はだいぶ暑かったからね」

「今度は露西亜料理を食いに行くつもりだ。どうだいっしょに行かんか」

*

久々に会った友人との間の会話で「博覧会」へ行ったかどうか、が話題になるくらい当時は人口に膾炙していたのであろう。

国内の、しかも東京府主催(日本政府主催ではなく)の博覧会がそれほどまでの影響力をもっていたのである。

また、アイスクリームやロシア料理が珍しかった時代なのだろうことがうかがえる。

また、第7章中では、京都から東京への汽車の中で、次のような会話が繰り広げられる。

*

「だいぶ込み合うな」と甲野さんは室内を見廻わしながら云う。

「うん、京都の人間はこの汽車でみんな博覧会見物に行くんだろう。よっぽど乗ったね」

「そうさ、待合所が黒山のようだった」

「京都は淋しいだろう。今頃は」

「ハハハハ本当に。実に閑静な所だ」

「あんな所にいるものでも動くから不思議だ。あれでもやっぱりいろいろな用事があるんだろうな」

「いくら閑静でも生れるものと死ぬものはあるだろう」と甲野さんは左の膝を右の上へ乗せた。「ハハハハ生れて死ぬのが用事か。蔦屋の隣家に住んでる親子なんか、まあそんな連中だね。随分ひっそり暮してるぜ。かたりともしない。あれで東京へ行くと云うから不思議だ」

「博覧会でも見に行くんだろう」

「いえ、家を畳んで引っ越すんだそうだ」

「へええ。いつ」

「いつか知らない。そこまでは下女に聞いて見なかった」

「あの娘もいずれ嫁に行く事だろうな」と甲野さんは独り言のように云う。

*

京都からみんなして黒山のようになって汽車で博覧会見物に行く、というくらいこの博覧会は集客力があったらしい。結果として680万人が来場したのである。当時の、国内の博覧会としては莫大な数である。

ちなみに、それまで5回開催された「内国勧業博覧会」の入場者数については第1回が45万人、第2回が82万人、第3回が102万人、第4回が114万人、そして第5回が531万人というレベルだったので、この「東京勧業博覧会」は過去5回開催されたどの「内国勧業博覧会」よりも多くの入場者数を集めた、過去最大の入場者数を誇った博覧会といえる。

世界初の万博、1851年のロンドン万博の入場者数が604万人だから、それよりも多い大規模な博覧会だったのである。

ちなみに、この「蔦屋の隣家に住んでる親子」というのが、井上孤堂とその娘小夜子のことであることが後に判明する。

博覧会場での登場人物たち

そして、『虞美人草』の登場人物たちも「博覧会」に行くことを計画する。

小野清三は、過去京都でお世話になった井上孤堂とその娘小夜子をアテンドする形で行くことになる。

そして、甲野、その妹・藤尾、甲野の友人・宗近、その妹・糸子の兄妹2組の4人は連れ立って博覧会見物へとでかけることになる。

糸子が博覧会に行きたがっている描写が第10章にある。

*

「いつ」と糸子は縫う手をやめて、針を頭へ刺す。

「でなければ、博覧会へ行って台湾館で御茶を飲んで、イルミネーションを見て電車で帰る。——どっちが好い」

「わたし、博覧会が見たいわ。これを縫ってしまったら行きましょう。ね」

*

台湾館のお茶とイルミネーションが評判になっていたのであろう。

台湾館

Taiwan Pavilion

資料:東京都立中央図書館

Source: Tokyo Metropolitan Central Library

そして、「博覧会」がメインに登場するのが第11章である。

登場人物が「博覧会」に驚いたり楽しんだりする様子を下記いくつか抽出してみよう。

当時の若者がどのように「博覧会」を体験したか、が垣間見える。

*

同時にイルミネーションは点いた。

「あら」と糸子が云う。

「夜の世界は昼の世界より美しい事」と藤尾が云う。

薄の穂を丸く曲げて、左右から重なる金の閃く中に織り出した半月の数は分からず。幅広に腰を蔽う藤尾の帯を一尺隔てて宗近君と甲野さんが立っている。

「これは奇観だ。ざっと竜宮だね」と宗近君が云う。

「糸子さん、驚いたようですね」と甲野さんは帽子を眉深く被って立つ。

*

「あれが台湾館なの」と何気なき糸子は水を横切って指を点す。

「あの一番右の前へ出ているのがそうだ。あれが一番善く出来ている。ねえ甲野さん」

「夜見ると」甲野さんがすぐ但書を附け加えた。

「ねえ、糸公、まるで竜宮のようだろう」

「本当に竜宮ね」

「藤尾さん、どう思う」と宗近君はどこまでも竜宮が得意である。

*

「あの横に見えるのは何」と糸子が聞く。

「あれが外国館。ちょうど正面に見える。ここから見るのが一番奇麗だ。あの左にある高い丸い屋根が三菱館。——あの恰好が好い。何と形容するかな」と宗近君はちょっと躊躇した。

「あの真中だけが赤いのね」と妹が云う。

「冠に紅玉を嵌めたようだ事」と藤尾が云う。

「なるほど、天賞堂の広告見たようだ」と宗近君は知らぬ顔で俗にしてしまう。

*

イルミネーションは高い影を逆まにして、二丁余の岸を、尺も残さず真赤になってこの静かなる水の上に倒れ込む。黒い水は死につつもぱっと色を作す。泥に潜む魚の鰭は燃える。

*

このように『虞美人草』の登場人物たちはイルミネーションに感嘆したり、台湾館や外国館、三菱館などを外から見ていろいろな感想を述べ合っている。

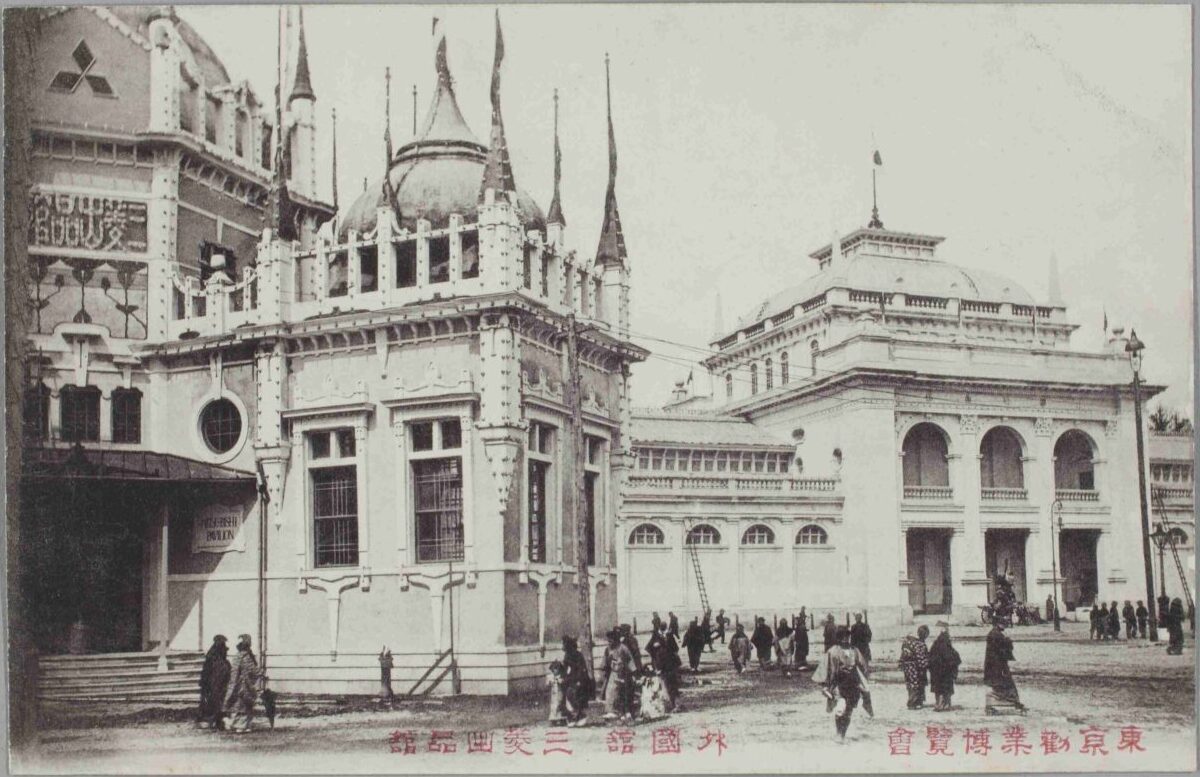

外国館(右)・三菱出品館(左)

Foreign Pavilion(right), Mitsubishi Pavilion(left)

資料:東京都立中央図書館

Source: Tokyo Metropolitan Central Library

登場人物たちが訪れた博覧会場内の具体的場所は?

ちなみに、この博覧会は<47>でご紹介したように、第一会場から第三会場までの3つの会場に分かれて開催されたものだが、「台湾館」があったり、池のイルミネーションが美しい、というところから、登場人物たちが今いる会場は「第二会場」の不忍池あたり、ということがわかる。

-e1699155930187-300x197.jpg)

台湾館(遠景)

Taiwan Pavilion (distant view)

資料:東京都立中央図書館

Source: Tokyo Metropolitan Central Library

また、<47>でご紹介した『東京博覧會案内』には次のような文章がある。(P.7)

*

第二会場

不忍池畔なる第二会場。

場の東南隅に在りて池中に突出せる赤色の建物を台湾館となす。純然たる台湾風の建築にして建坪百七十坪、三ヶ所に出入口を設け、屋上には無数の彩旗風に翻り、池に臨みて廻廊あり。

*

登場人物たちが見た「台湾館」は、池の中に突き出した赤い建物で、「純然たる」台湾風の建築物だったということで、それは、当時の写真からも確認できる。

博覧会の混雑ぶり

そしてその後、この博覧会のたいへんな混雑ぶりが描かれる。

*

「空より水の方が奇麗よ」と注意した糸子の声に連れて、残る三人の眼はことごとく水と橋とに聚った。一間ごとに高く石欄干を照らす電光が、遠きこちらからは、行儀よく一列に空に懸って見える。下をぞろぞろ人が通る。

「あの橋は人で埋っている」と宗近君が大きな声を出した。

小野さんは孤堂先生と小夜子を連れて今この橋を通りつつある。驚ろかんとあせる群集は弁天の祠を抜けて圧して来る。向が岡を下りて圧して来る。東西南北の人は広い森と、広い池の周囲を捨ててことごとく細長い橋の上に集まる。橋の上は動かれぬ。真中に弓張を高く差し上げて、巡査が来る人と往く人を左へ右へと制している。来る人も往く人もただ揉まれて通る。足を地に落す暇はない。楽に踏む余地を尺寸に見出して、安々と踵を着ける心持がやっと有ったなと思ううち、もう後ろから前へ押し出される。歩くとは思えない。歩かぬとは無論云えぬ。小夜子は夢のように心細くなる。孤堂先生は過去の人間を圧し潰すために皆が揉むのではないかと恐ろしがる。小野さんだけは比較的得意である。多勢の間に立って、多数より優れたりとの自覚あるものは、身動きが出来ぬ時ですら得意である。

*

「ああ大丈夫だよ」と知らぬ人を間に挟んだまま一軒置いて返事がある。「何だか危なくって……」「なに自然に押して行けば世話はない」と挟まった人をやり過ごして、苦しいところを娘といっしょになる。「押されるばかりで、ちっとも押せやしないわ」と娘は落ちつかぬながら、薄い片頬に笑を見せる。「押さなくってもいいから、押されるだけ押されるさ」と云ううち二人は前へ出る。巡査の提灯が孤堂先生の黒い帽子を掠めて動いた。

*

「どうも怖ろしい人だね」と追いついた孤堂先生が云う。怖ろしいとは、本当に怖ろしい意味でかつ普通に怖ろしい意味である。「随分出ます」「早く家へ帰りたくなった。どうも怖しい人だ。どこからこんなに出て来るのかね」小野さんはにやにやと笑った。蜘蛛の子のように暗い森を蔽うて至る文明の民は皆自分の同類である。「さすが東京だね。まさか、こんなじゃ無かろうと思っていた。怖しい所だ」

数は勢である。勢を生む所は怖しい。一坪に足らぬ腐れた水でも御玉杓子のうじょうじょ湧く所は怖しい。いわんや高等なる文明の御玉杓子を苦もなくひり出す東京が怖しいのは無論の事である。小野さんはまたにやにやと笑った。

「小夜や、どうだい。あぶない、もう少しで紛れるところだった。京都じゃこんな事はないね」「あの橋を通る時は……どうしようかと思いましたわ。だって怖くって……」

「もう大丈夫だ。何だか顔色が悪いようだね。くたびれたかい」

「少し心持が……」

「悪い?歩きつけないのを無理に歩いたせいだよ。それにこの人出じゃあ。どっかでちょいと休もう。——小野、どっか休む所があるだろう、小夜が心持がよくないそうだから」

「そうですか、そこへ出るとたくさん茶屋がありますから」と小野さんはまた先へ立って行く。

*

これはすごい混雑ぶりである。

しかも「橋の上」という限られたスペースでの混雑である。

混みすぎて自分の思うように動けない状況になっている様子が描かれている。

巡査が誘導していたこともうかがえるが、事故が起こっていなかったか心配である。

登場人物たちが(つまり夏目漱石も)「怖ろしい」と感じたのももっともである。

これは、2001年の明石花火大会での歩道橋事故や、昨年(2022年)のハロウィーンの韓国・梨泰院(イテウォン)の事故を思い出させるほどの混みようである。

ところで、ここに出てくる「橋」であるが、同じく『東京博覧會案内』には次のような記述がある。(P.6)

*

建造物 総額百三十五万円の経費を投じて、大小十六棟の陳列館、及奏楽堂、演芸場等を建設したる外、新に三個の橋梁を架設せり。即ち不忍池の西茅町より弁天島に通ぜる長さ九十五間の観月橋一也。屏風坂上に架せる木橋凌雲橋二也。凌雲院の北裏に架せる改造設計中の模造日本橋三也。

*

登場人物たちが渡った橋は不忍池にかかっていたものであるから、この橋は「長さ九十五間の観月橋」ということになろう。

ちなみにこの「九十五間」というのは約173メートルの長さである。(1間=約1.818m)

観月橋

Kangetsu Bridge

資料:東京都立中央図書館

Source: Tokyo Metropolitan Central Library

不忍池の当時の地図と今の地図を見比べてみると、池の内部に設置された通路や橋自体の形状が異なっており、この「観月橋」は現在は認められない。

観月橋地図(不忍池)

Map of Kangetsu Bridge (Shinobazu Pond)

博覧会場内の茶屋で休憩する登場人物たち

さて、たまたま同じ日の同じ時刻に、別々に同じ博覧会「第二会場」に来たこの2つのグループだが、期せずして、休憩がてら入った同じ茶屋で接点を持つことになるのである。

*

「どうだい女連はだいぶ疲れたろう。ここで御茶でも飲むかね」と宗近君が云う。

「女連はとにかく僕の方が疲れた」

「君より糸公の方が丈夫だぜ。糸公どうだ、まだ歩けるか」

「まだ歩けるわ」

「まだ歩ける?そりゃえらい。じゃ御茶は廃しにするかね」

「でも欽吾さんが休みたいとおっしゃるじゃありませんか」

「ハハハハなかなか旨い事を云う。甲野さん、糸公が君のために休んでやるとさ」

「ありがたい」と甲野さんは薄笑をしたが、

「藤尾も休んでくれるだろうね」と同じ調子でつけ加える。

「御頼みなら」と簡明な答がある。

「どうせ女には敵わない」と甲野さんは断案を下した。

池の水に差し掛けて洋風に作り上げた仮普請の入口を跨ぐと、小い卓に椅子を添えてここ、かしこに併べた大広間に、三人四人ずつの群がおのおの口の用を弁じている。どこへ席をとろうかと、四五十人の一座をずっと見廻した宗近君は、並んで右に立っている甲野さんの袂をぐいと引いた。後の藤尾はすぐおやと思う。しかし仰山に何事かと聞くのは不見識である。甲野さんは別段相図を返した様子もなく「あすこが空いている」とずんずん奥へ這入って行く。あとを跟けながら藤尾の眼は大きな部屋の隅から隅までを残りなく腹の中へ畳み込む。糸子はただ下を見て通る。

*

博覧会見物でずいぶんと疲れた様子が描かれている。「まだ歩けるか」「疲れた」「休憩しよう」「お茶にしようか」、などという会話は現在の博覧会会場でもよくかわされるものだろう。

彼らは、不忍池の池の方に向けて作られた仮設の洋風のお茶屋に入って休憩がてらお茶を飲むことにした模様である。設置されているテーブルは小さいものらしく、客数は40〜50人であることがうかがえる。

この博覧会の茶屋で藤野たちが、小野と小夜子が一緒にいるところを目撃したことで、物語は大きな展開をすることになるのである。

この後の展開にご興味のある方は是非原作をお読みいただければと思う。

さて、ここまで登場人物たちがどのようにこの東京勧業博覧会と接したか、をご紹介してきた。

じつは、漱石の「博覧会」に関する考え方が述べられている部分がこの作品にはところどころに含まれている。

その点に関しては、次の<49>でご紹介することにしよう。